O Gaulês Agonizante, uma das mais famosas representações artísticas dos celtas.

Tópicos indo-europeus

Línguas indo-europeias

Albanês · Anatólio · Armênio

Báltico · Céltico · Dácio · Germânico

Grego · Indo-Iraniano · Itálico · Frígio

Eslavo · Trácio · Tocariano

Povos indo-europeus

Albaneses · Anatólios · Armênios

Bálticos · Celtas · Germanos

Gregos · Indo-arianos · Indo-Iranianos

Iranianos · Ítalos · Eslavos

Trácios · Tocarianos

Proto-indo-europeus

Língua · Sociedade · Religião

Hipóteses Urheimat

Hipótese Kurgan · Hipótese anatólia

Hipótese armênia · Hipótese indiana · TCP

Estudos indo-europeus

Celtas é a designação dada a um conjunto de povos, organizados em múltiplas tribos, pertencentes à família linguística indo-europeia que se espalhou pela maior parte do noroeste da Europa a partir do segundo milénio a.C.. A primeira referência literária aos celtas (Κελτοί) foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto no século VI a.C..

Boa parte da população da Europa ocidental pertencia às etnias celtas até a eventual conquista daqueles territórios pelo Império Romano; organizavam-se em tribos, que ocupavam o território desde a península Ibérica até a Anatólia. A maioria dos povos celtas foi conquistada, e mais tarde integrada, pelos Romanos, embora o modo de vida celta tenha, sob muitas formas e com muitas alterações resultantes da aculturação devida aos invasores e à posterior cristianização, sobrevivido em grande parte do território por eles ocupado.

Existiam diversos grupos celtas compostos de várias tribos, entre eles os bretões, os gauleses, os escotos, os eburões, os batavos, os belgas, os gálatas, os trinovantes e os caledônios. Muitos destes grupos deram origem ao nome das províncias romanas na Europa, as quais que mais tarde batizaram alguns dos estados-nações medievais e modernos da Europa.

Os celtas são considerados os introdutores da metalurgia do ferro na Europa, dando origem naquele continente à Idade do Ferro (culturas de Hallstatt e La Tène), bem como das calças na indumentária masculina (embora essas sejam provavelmente originárias das estepes asiáticas).

Do ponto de vista da independência política, grupos celtas perpetuaram-se até pelo menos o século XVII na Irlanda, país onde por seu isolamento, melhor se preservaram as tradições de origem celta.[1] Outras regiões europeias que também se identificam com a cultura celta são o País de Gales, uma entidade sub-nacional do Reino Unido, a Cornualha (Reino Unido), a Gália (França, e norte da Itália), o norte de Portugal e a Galiza (Espanha). Nestas regiões os traços linguísticos celtas sobrevivem nos topônimos, nalgumas formas linguísticas, no folclore e nas tradições.

A influência cultural celta, que jamais desapareceu, tem mesmo experimentado um ciclo de expansão em sua antiga zona de influência, com o aparecimento de música de inspiração celta e no reviver de muitos usos e costumes.

Nomes e terminologia

Na Antigüidade os celtas foram conhecidos por três designações diferentes, pelos autores greco-romanos: celtas (em latim Celtae, em grego Κελτοί, transl. Keltoí); gálatas (em latim galatae, em grego Γαλάται, transl. Galátai); e galos ou gauleses (latim gallai, galli; grego Γάλλοί, transl. Galloí).[2] Os romanos se referiam apenas aos celtas continentais como celtae; os celtas da Irlanda e das ilhas Britânicas, nunca foram designados por celtas, nem pelos romanos nem por si próprios,[3] [4] eram chamados de Hiberni (hibérnios) e Britanni (bretões), respectivamente, e só começaram a ser chamados de celtas no século XVI.[5][6] No De Bello Gallico, Júlio César comentou que o nome "celta" era a maneira pela qual os gauleses chamavam-se a si próprios na "língua celta" (lingua Celtae).[7][8] Pausânias comentou ainda que os gauleses não só se chamavam a si mesmos de celtas como era também por este nome que os outros povos os conheciam.[9] A atestar este facto temos evidência na epigrafia funerária onde se confirma que havia povos chamados de celtas que se identificavam como tal. [10]

A raiz do termo "celta" aparece como elemento dos nomes próprios nativos da Gália, Celtillos, e da península Ibérica, Celtio, Celtus, Celticus; nos nomes tribais, célticos, celtiberos; e nos topónimos, Celti, Céltica e Celtibéria.[11][12][13]

Existem duas principais definições do termo celta, uma dada pelos autores da Antiguidade e uma definição moderna, criada por autores contemporâneos. A definição moderna do termo celta tem significados diferentes em contextos diferentes; linguistas, antropólogos, arqueólogos, historiadores, folcloristas todos o usam de forma diferente revelando discrepâncias entre os diferentes conceitos.[14][15] A validade de empregar o termo celta, para além da definição dada pelos autores greco-romanos da Antiguidade, é polémica e já era contestada por autores do século XIX.[16][17][18]

Segundo os linguistas, são celtas os povos que falaram ou falam uma língua celta,[19][20][21][22] e, por associação, são celtas as terras onde eles vivem.[23] Segundo esta teoria, os povos celtas que deixaram de falar uma língua celta também deixaram de ser designados de celtas.

Em arqueologia determinou-se chamar de celtas os povos que partilham uma cultura material e um estilo de arte específico. Associam-se as culturas de Hallstatt e La Tène às culturas celtas e proto-celtas. Definem-se como celtas os povos das áreas da Europa continental, da Irlanda e das Ilhas Britânicas que partilharam estas culturas. [24][25][26][27]

Demografia

As origens dos povos celtas são motivo de controvérsia, especulando-se que entre 1900 e 1500 a.C. tenham surgido da fusão de descendentes dos agricultores danubianos neolíticos e de povos de pastores oriundos das estepes.[28] Esta incerteza deriva da complexidade e diversidade dos povos celtas, que além de englobarem grupos distintos, parecem ser a resultante da fusão sucessiva de culturas e etnias. Na península Ibérica, por exemplo, parte da população celta se misturou aos iberos, o que resultou no surgimento dos celtiberos.[29] [30]

Todavia, estudos genéticos realizados em 2004 por Daniel Bradley,[31] do Trinity College de Dublin, demonstraram que os laços genéticos entre os habitantes de áreas célticas como Gales, Escócia, Irlanda, Bretanha e Cornualha são muito fortes e trouxeram uma novidade: a de que, de entre todos os demais povos da Europa, os traços genéticos mais próximos destes eram encontrados na península Ibérica.

Daniel Bradley explicou que sua equipe propunha uma origem muito mais antiga para as comunidades da costa do Atlântico: pelo menos 6000 anos atrás, ou até antes disso. Os grupos migratórios que deram origem aos povos celtas do norooeste europeu teriam saído da costa atlântica da península Ibérica nos finais da última Idade do Gelo e ocupada as terras recém libertadas da cobertura glacial no noroeste europeu, expandindo-se depois para as áreas continentais mais distantes do mar.

O geneticista Bryan Sykes confirma esta teoria no seu livro Blood of the Isles (2006), a partir de um estudo efectuado em 2006 pela equipe de geneticistas da Universidade de Oxford. O estudo analisou amostras de ADN recolhidas de 10.000 voluntários [32] do Reino Unido e Irlanda, permitindo concluir que os celtas que habitaram estas terras, — escoceses, galeses e irlandeses —, eram descendentes dos celtas da península Ibérica que migraram para as ilhas Britânicas e Irlanda entre 4.000 e 5.000 a. C.. [33][34]

Outro geneticista da Universidade de Oxford, Stephen Oppenheimer, corrobora esta teoria no seu livro "The Origins of the British" (2006). Estes estudos levaram também à conclusão de que os primitivos celtas tiveram a sua origem não na Europa Central, mas entre os povos que se refugiaram na península Ibérica durante a última Idade do Gelo.[35]

Estudos feitos na Universidade do País de Gales defendem que as inscrições encontradas em estelas no sudoeste da península Ibérica demonstram que os celtas do País de Gales vieram do sul de Portugal e do sudoeste de Espanha.[36][37]

História

Distribuição dos celtas na Europa.

A área verde na imagem sugere a possível extensão da área (proto-)céltica por volta de 1000 a.C.. A área laranja indica a região de nascimento da cultura La Tène e a área vermelha indica a possível região sob influência céltica por volta de 400 a.C.. Vestígios associados à cultura celta remontam a pelo menos 800 a.C., no sul da Alemanha e no oeste dos Alpes. Todavia, é muito provável que o grupo étnico celta já estivesse presente na Europa Central há centenas ou milhares de anos antes desse período.

Durante a primeira fase da Idade do Ferro céltica (do século VIII a.C. ao século V a.C.), as sepulturas encontradas pelos arqueólogos indicam o surgimento de uma nova aristocracia e de uma crescente estratificação social. Essa estratificação aprofundou-se a partir do século VI a.C., quando grupos do norte da Europa e da região oeste dos Alpes entraram em contato comercial com as colônias gregas fundadas no Mediterrâneo Ocidental.

O intercâmbio com os gregos, que chamavam aos celtas indistintamente de keltoi, é evidenciado pelas finas peças de cerâmica grega encontradas nos túmulos. É igualmente provável que os gregos tenham adotado o costume de armazenar o vinho em vasos de cerâmica após os contactos com os celtas, que já os utilizavam como forma de armazenamento de provisões.

Os objetos inumados das sepulturas comprovam que o comércio dos celtas se estendia a regiões ainda mais afastadas, tendo sido encontradas peças de bronze de origem etrusca e tecidos de seda seguramente oriundos da China.

A partir do século V a.C., verifica-se um deslocamento dos centros urbanos celtas, até então localizados ao longo dos rios Ródano, Saona e Danúbio, evento associado a segunda fase da Idade do Ferro europeia e ao desenvolvimento artístico da cultura La Tène. As sepulturas deste período apresentam armas e carros de combate, embora sejam menos ricas do que as do período pacífico anterior, provavelmente, reflexo da sua fase de maior expansão, quando invadiram o sul da Europa após 400 a.C..

Em 390 a.C. os celtas invadiram o norte da península Itálica (Gália Cisalpina) e saquearam Roma. Por volta de 272 a.C., pilharam Delfos na Grécia. As hostes celtas conquistaram territórios na Ásia Menor, nos Balcãs e no norte da Itália, onde o contingente mais numeroso era o dos gauleses.

A partir do século II a.C., os celtas começam a perder território para os povos de língua germânica, e os romanos, pouco a pouco, conseguem dominá-los, o que consolidam a partir de 192 a.C., quando anexam a Gália Cisalpina ao Império Romano.

Os golpes finais na dominância celta ocorrem no século I a.C., quando Júlio César conquista a Gália, e no século I d.C., quando o imperador Cláudio domina a Bretanha. Somente a Irlanda e o norte da Escócia, onde viviam os escotos, permaneceram fora da zona de influência direta do Império Romano.

Língua e cultura

Ornamento celta da Idade do Ferro (Museu Nacional de Antiguidades, Saint-Germain-en-Laye, França.

Língua

As línguas célticas derivam de dois ramos indo-europeus do grupo denominado centum: o celta-Q (goidélico), mais antigo, do qual derivam o irlandês, o gaélico da Escócia e a língua manx da Ilha de Man, e o celta-P (galo-britânico), falado pelos gauleses e pelos habitantes da Bretanha, cujos descendentes modernos são o galês (do País de Gales) e o bretão (na Bretanha). Os registos mais antigos escritos numa língua celta datam do século VI a.C..[38]

As informações hoje disponíveis sobre os celtas foram obtidas principalmente através do testemunho dos autores greco-romanos. Isto não permite traçar um quadro completo e imparcial do que foi a realidade quotidiana desses povos. O chamado "alfabeto das árvores" ou Ogham surgiu apenas por volta de 400 d.C.[39]

Edward Lhuyd, em 1707, identificou uma família de línguas, ao notar a semelhança entre o irlandês, o bretão, o córnico e o galês e a extinta língua gaulesa, as quais classificou como línguas celtas. Lhuyd justificou o uso da expressão pelo fato de estas pertencerem à mesma família linguística do gaulês e a língua gaulesa e a maioria das tribos gaulesas terem sido chamadas de celtas.[40][41][42][43]

Fontes clássicas e arqueológicas atestam que os celtas faziam uso limitado da escrita. Júlio César, no De Bello Gallico, comentou que os helvécios usavam o alfabeto grego para registar o censo da população e que os druidas recusavam-se a registar por escrito os versos, mas que faziam uso do alfabeto grego para as transações públicas e pessoais.[44] Diodoro disse que nos funerais os gauleses escreviam cartas aos amigos, e jogavam-nas na pira funerária, como se elas pudessem ser lidas pelos defuntos. [45] Já Ulpiano determina que os fidei comunis podiam ser escritos em gaulês, entre outras línguas, o que gerou especulações de que no século III esta língua ainda seria escrita e falada.[46]

O alfabeto ibérico foi usado para registar o celtibéro, uma língua celta da península Ibérica. O alfabeto de Lugano e Sondrio foi usada na Gália Cisalpina e o alfabeto grego na Gália Transalpina. Variações do alfabeto latino foram usadas na península Ibérica e na Gália Transalpina.[47] Estudos colocam a hipótese de haver uma relação entre as inscrições de Glozel e um dialecto celta.[48] [49][50]

Cultura

As manifestações artísticas celtas possuem marcante originalidade, embora denotem influências asiáticas e das civilizações do Mediterrâneo (grega, etrusca e romana). Há uma nítida tendência abstrata na decoração de peças, com figuras em espiral, volutas e desenhos geométricos. Entre os objetos inumados, destacam-se peças ricamente adornadas em bronze, prata e ouro, com incisões, relevos e motivos entalhados. A influência da arte celta está ainda presente nas iluminuras medievais irlandesas e em muitas manifestações do folclore do noroeste europeu, na música e arquitectura de boa parte da Europa ocidental. Também muitos dos contos e mitos populares do ocidente europeu têm origem na cultura dos celtas.

Alguns estereótipos modernos e contemporâneos foram associados à cultura dos celtas, como imagens de guerreiros portando capacetes com chifres[51] e ou asas laterais (vide Asterix),[52][53] comemorações de festas com taças feitas de crânios dos inimigos,[54] entre outros. Essas imagens se devem em parte ao conhecimento divulgado sobre os celtas durante o século XIX.

Diógenes Laércio, na sua obra Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, comenta que a origem do estudo da filosofia era atribuída aos celtas, (entre outros povos considerados bárbaros). O conhecimento da filosofia era atribuído aos druidas e aos semnothei. [55]

Massalia era um conhecido centro de aprendizagem onde os celtas iam aprender a cultura grega, a ler e a escrever.[56][57]

Entre os eruditos da antiguidade de origem celta ou oriundos das regiões celtas são conhecidos Gneu Pompeu Trogo,[58] Marcelo Empírico,[59] Públio Valério Catão,[60] Marco Antônio Gnífon,[61] Cornélio Galo,[62] Rutílio Cláudio Namaciano,[63] Virgílio, Vibius Gallus [64] Tito Lívio[65] Cornélio Nepos [66] e Sidônio Apolinário.

Organização social

A rainha Maeve e um druida (ilustração de Stephen Reid para The Boys' Cuchulainn de Eleanor Hull, 1904).

Cernunnos (Museu da Idade Média, Paris).

A unidade básica de sua organização social era o clã, composto por famílias aparentadas que partilhavam um núcleo de terras agrícolas, mas que mantinham a posse individual do gado que apascentavam.

Com base em estudos efectuados na Irlanda, determinou-se que a sua organização política era dividida em três classes: o rei e os nobres, os homens livres e os servos, artesãos, refugiados e escravos. Este último grupo não possuía direitos políticos. A esta estrutura secular, agregavam-se os sacerdotes (druidas), bardos e ovados, todos com grande influência sobre a sociedade.

Mais recentemente foram apresentadas novas perspectivas sobre a celtização do Noroeste de Portugal e a identidade étnica dos Callaeci Bracari.[67] No país, os povoados castrejos do tipo citaniense apresentavam características similares às dos povoados celtas. A citânia de Briteiros é exemplo de um povoado com características celtas, sendo, porém, necessário tomar esta designação no seu sentido lato: isto é - seria o local de habitação das numerosas tribos celtizadas (celtici).[68] Tongóbriga é um sítio arqueológico situado na freguesia de Freixo, também antigo povoado dos Callaeci Bracari..[69]

Religião

Os celtas exaltavam as forças telúricas expressas nos ritos propiciatórios. A natureza era a expressão máxima da Deusa Mãe. A divindade máxima era feminina, a Deusa Mãe, cuja manifestação era a propria natureza e por isso a sociedade celta embora não fosse matriarcal mesmo assim a mulher era soberana no domínio das forças da natureza.[70][71] A religião celta era politeísta com características animistas, sendo os ritos quase sempre realizados ao ar livre. Suspeita-se que algumas das suas cerimônias envolviam sacrifícios humanos. O calendário anual possuía várias festas místicas, como o Imbolc e o Belthane, assim como celebrações dos equinócios e solstícios.

Embora se saiba que os celtas adoravam um grande número de divindades, do seu culto hoje pouco se conhece para além de alguns dos nomes. Tendo um fundo animista, a religião celta venerava múltiplas divindades associadas a atividades, fenômenos da natureza e coisas. Entre as divindades contavam-se Tailtiu e Macha, as deusas da natureza, e Epona, a deusa dos cavalos. Entre as divindades masculinas incluíam-se deuses como Goibiniu, o fabricante de cerveja, e Tan Hill, a divindade do fogo. O escritor romano Lucano faz menções a vários deuses celtas, como Taranis, Teutates e Esus, que, curiosamente, não parecem ter sido amplamente adorados ou relevantes.

Algumas divindades eram variantes de outras, refletindo a estrutura tribal e clânica dos povos celtas. A esta complexidade veio juntar-se a plêiade de divindades romanas, criando novas formas e designações. É nesse contexto que a deusa galo-romana dos cavalos, Epona, parece ser uma variante da deusa Rhiannon, adorada em Gales, ou ainda Macha, que era adorada na região do Ulster.

As crenças religiosa dos celtas também originaram muitos dos mitos europeus. Entre os mais conhecidos está o mito de Cernunnos, também chamado de Slough Feg ou Cornífero na forma latinizada, comprovadamente um dos mitos mais antigos da Europa ocidental, mas do qual pouco se conhece.

Com a assimilação no Roma, os deuses celtas perderam as suas características originais e passaram a ser identificados com as correspondentes divindades romanas. Posteriormente, com a ascensão do Cristianismo, a Velha Religião foi sendo gradualmente abandonada, sem nunca ter sido totalmente extinta, estando ainda hoje presente em muitos dos cultos de santos e nas crenças populares assimilados no cristianismo.

Com a crescente secularização da sociedade europeia, surgiram movimentos neo-pagãos pouco expressivos, que buscam a adaptação aos novos tempos das crenças do paganismo antigo, sendo alguns dos principais representantes a wicca e os neo-druidas, que embora contenham alguns elementos celtas, não são célticos, nem representam a cultura do povo celta.

A wicca tem sua origem na obra de ocultistas do século XX, como Gerald Brousseau Gardner e Alesteir Crowley. Já o neo-druidismo não tem uma fonte única, sendo uma tentativa de reconstruir o druidismo da Antiguidade, tendo sua estruturação sido iniciada em sociedades secretas da Grã-Bretanha a partir do século XVIII.

Mitologia

Consideram-se três as fontes principais sobre a mitologia celta, os autores greco-romanos, a arqueologia, e os documentos britânicos e irlandeses.

São riquíssimas as narrativas mitológicas celtas, principalmente as transmitidas oralmente em forma de poema, como "O Roubo de Gado em Cooley". Nesta, o herói irlandês Cú Chulainn enfrenta as forças da rainha Maeve para defender o seu condado. Outra narrativa, do Livro das Invasões (Lebor Gabala Erren), conta a lenda dos filhos de Míle Espáine e o seu trajecto até chegarem à Irlanda.

Outros legados dos celtas são as histórias do Ciclo do Rei Artur da Inglaterra e relatos míticos dos quais se originaram os contos de fadas, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho (onde a menina representa o Sol devorado pela noite do inverno, ou seja, o lobo).[72]

Tribos e povos celtas

Brácaros

Bretões

Batavos

Calaicos

Caledônios

Celtiberos

Célticos

Gauleses

Eburões

Escotos

Pictos

Trinovantes

Deusa mãe

Figuras históricas

Ambiorix

Ambrósio

Boadicéia

Breogam

Cartimandua

Cassivellaunus

Catelo

Cunobelin

Vercingétorix

Cidades históricas

Armagh

Caerphilly

Cardiff

Carmarthen

Numantia

Tara

Tintagel

Porto

Asgardianos

Asgardianos

informações da Publicação

Publicado por Marvel Comics

Tipo Deuses Terrestres

Localização Dimensão de Asgard

Principais Representantes Thor;

Odin;

Loki;

Balder

Habilidades Atributos divinos, uso de magia, superforça, super resistência, envelhecimento lento

Os Asgardianos ou Deuses de Asgard são uma raça ficcional de deuses no Universo Marvel Comics. Alguns são retirados da mitologia nórdica, enquanto outros são criações originais.

História ficcional

Eles foram adorados cerca de um milênio atrás pelos povos nórdicos da Escandinávia, jutlândia, Islândia e várias tribos germânicas, mas eles já não têm, e nem pretendem ter, quaisquer adoradores da Terra.

Os deuses vivem em uma dimensão chamada Asgard que é também a casa de cinco outras raças (Gigantes, Anões, Elfos, Trolls e Demônios).

Apesar da sua aparência essencialmente humana, todos os Asgardianos possuem atributos físicos que superam os níveis humanos normais, como por exemplo a força física, que é bem superior ao de qualquer habitante comum da Terra, com os homens, normalmente, sendo mais fortes do que as mulheres.

O Asgardianos tem uma vida extremamente longa e a idade avança em um ritmo extremamente lento em comparação com os seres humanos, ao contrário do que acontece com os olímpicos que deixam de envelhecer, uma vez chegada a vida adulta. Os órgãos dos Asgardianos possuem algum grau de resistência sobrehumana. Se um Asgardiano é ferido, ele ou ela será capaz de se recuperar muito mais rapidamente do que os seres humanos. No entanto, por vezes, requerem ajuda mágica, a fim de curar-se de lesões graves, como a mutilação de membros, órgãos, e severa perda de sangue. Muitas vezes, mesmo com a ajuda de magia, regenerar membros ou órgãos está além da sua capacidade. Apenas os asgardianos mais dotados fisica ou misticamente têm o potencial de cura de tais lesões graves.

Os músculos, ossos, pele e tecido de um Asgardiano é consideravelmente mais denso do que o de um ser humano. Isto contribui para o Asgardiano possuir força superior e peso. Devido ao seu super metabolismo, os Asgardianos também possuem níveis de resistência elevados em todas as atividades físicas.

Todos os Asgardianos nascem com o potencial para dominar e controlar energias energias místicas para uma variedade de efeitos, embora apenas um pequeno número conseguiu desenvolver essa habilidade a um grau notável.

Asgardianos não são verdadeiramente imortais. Eles envelhecem, embora lentamente, mas estão imunes a todos os tipos conhecidos de doenças terrestres. Para isso é atribuída a cada Asgardiano, uma maçã dourada crescida da árvore de Yggdrasil e cultivada por Idunn. Comer sua própria maçã é essencial para um Asgardiano manter a sua vitalidade física.

Se um Asgardiano morre, o seu lugar em um tipo de vida pós morte é determinada pelas circunstâncias de sua morte. Um Asgardiano que tenha morrido em combate, terá a sua alma levada ao Valhalla, plácio de Odin, pelas valquírias, onde deverão passar a eternidade em festa e luta. As almas dos Asgardianos que não morreram em batalha são levadas para o reino de Hela, a Deusa da Morte asgardiana.

Tem havido alguma contradição quanto à origem dos Asgardianos. O principal cânone Marvel afirma que os Asgardianos são descendentes dos Elder Gods, como todos os outros panteões na Terra. Algumas histórias porém alegaram que não são deuses. Ao contrário, eles são alienígenas cuja ciência e habilidades são tão avançadas muito além da ciência e da capacidade dos seres humanos que tudo que os Asgardianos fazem parece ser mágica. Este tema foi central para a "Terra X" uma linha de história onde os Asgardianos eram para ser a evolução final da manipulação pelos Celestiais.

Fino-Escandinávia

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Ir para: navegação, pesquisa

Escandinávia, Fenoscândia e a Península de Kola

Fino-Escandinávia (em inglês: Fenno-Scandinavia) é um termo geográfico e geológico usado para descrever a Península escandinava, a Península de Kola, a região Carélia e Finlândia. O Canal Mar Branco-Báltico separa a Fino-Escandinávia do continente russo.

Inicialmente o termo Fino-Escandinávia foi introduzido em 1898 pelo geólogo finlandês Wilhelm Ramsay para delimitar uma região geológica denominada escudo báltico, que abrange os países Noruega, Suécia, Finlândia e o norte da Dinamarca.

Hoje em dia o termo Fino-Escandinávia também é usado para descrever o contato histórico e cultural entre os Sami, os povos fínicos, os suecos e noruegueses.

Fino-Escandinávia não incluí, ao contrario dos países nórdicos, a Dinamarca, Islândia, Groenlândia.

Historia de gentibus septentrionalibus

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Historia de Gentibus Septentrionalibus (História dos Povos Nórdicos) foi um trabalho monumental feito pelo eclesiástico Olaus Magnus, sobre as terras nórdicas, impresso em Roma no ano de 1555. Esse trabalho notabilizou e mostrou a importância sueca para o resto da Europa, e se tornou popular pelo fato de conter muitos esboços de pessoas e seus costumes nórdicos, encantando toda a Europa. Foi traduzido para o italiano (1565), alemão (1567), inglês (1658) e holandês (1665). Resumos dessa obra foram produzidos também em Antuérpia (1558 e 1562), Paris (1561), Amsterdã (1586), Frankfurt (1618) e Leiden (1652). Continua sendo até hoje um repositório valioso de muitas informações interessantes a respeito dos costumes e folclore escandinavos.

Galeria

Exemplos dos pequenos esboços.

Representação da cidade de Skänninge

Anões combatendo grous, o que imaginavam ser comum na Suécia nórdica

Um exemplo de pessoas pescando no gelo durante o inverno. Uma rede era jogada por baixo do gelo e puxada através de um grande buraco feito nele. Atenção ao detalhe: os pescadores estão calçando sapatos com travas para manter o equilíbrio no gelo escorregadio.

História da China

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

História da China

Três Augustos e os Cinco Imperadores

Dinastia Xia

Dinastia Shang

Dinastia Zhou

Primaveras e Outonos

Reinos Combatentes

Dinastia Qin

Han ocidental

Dinastia Xin

Han oriental

Três Reinos

Primeira dinastia Jin

Dezasseis Reinos

Dinastias do Norte e do Sul

Dinastia Sui

Dinastia Tang

Dinastia Zhou

Cinco Dinastias e Dez Reinos

Dinastia Song

Dinastia Liao

Império Tangut

Segunda dinastia Jin

Dinastia Yuan

Dinastia Ming

Dinastia Qing

República da China

República Popular da China

A história da China está registrada em documentos que datam do século XVI a.C. em diante e que demonstram ser aquele país uma das civilizações mais antigas do mundo com existência contínua. Os estudiosos entendem que a civilização chinesa surgiu em cidades-Estado no vale do rio Amarelo. O ano 221 a.C. costuma ser referido como o momento em que a China foi unificada na forma de um grande reino ou império. As dinastias sucessivas desenvolveram sistemas de controle burocrático que permitiriam ao imperador chinês administrar o vasto território que viria a ser conhecido como a China.

A fundação do que hoje se chama a civilização chinesa é marcada pela imposição forçada de um sistema de escrita comum, pela dinastia Qin no século III a.C., e pelo desenvolvimento de uma ideologia estatal baseada no confucionismo, no século II a.C. Politicamente, a China, ao que parece, alternou períodos de unidade e fragmentação, sendo conquistada por vezes por potências externas, algumas das quais terminaram assimiladas pela população chinesa. Influências culturais e políticas de diversas partes da Ásia, levadas por ondas sucessivas de imigrantes, fundiram-se para criar a imagem da atual cultura chinesa.

Para a história da China após a Guerra Civil Chinesa, ver História da República Popular da China e História de Taiwan.

Pré-história

Na pré-história, a China foi habitada, possivelmente há mais de um milhão de anos, pelo Homo erectus, cujo espécime mais famoso é o Homem de Pequim, descoberto em 1923. Há indícios de atividade agrícola (milhete), datados por carbono de cerca de 6000 a.C. e associados à cultura Peiligang. A agricultura resultou em aumento populacional e na capacidade de estocar e redistribuir colheitas e de manter artesãos e administradores especializados. No final do Neolítico, o vale do rio Amarelo começou a tornar-se um centro cultural, com a fundação dos primeiros vilarejos.

Os "Registros Históricos", a primeira história abrangente da China, de autoria de Sima Qian, um renomado historiógrafo do século II a.C., relatam a existência dos chamados Cinco Imperadores. Aqueles soberanos foram sábios e exemplos morais semi-mitológicos e um deles, o Imperador Amarelo, é considerado o ancestral do povo chinês. Segundo Sima Qan, a hereditariedade do poder político foi estabelecida durante o período histórico seguinte, chamado de Dinastia Xia, modelo que foi perpetuado pelas Dinastias Shang e Zhou, já na era histórica. É durante este período das Três Dinastias que a China histórica começa a tomar forma.

O relato de Sima Qan - segundo o qual a Dinastia Xia teria sido fundada há 4000 anos - não foi até o momento corroborado pela arqueologia moderna, razão pela qual não se pode afirmar até o momento a existência daquela dinastia.

História antiga

Dinastia Shang

Encontraram-se restos de sociedades avançadas e estratificadas datados da época da Dinastia Shang no vale do rio Amarelo.

O registro mais antigo do passado da China data da Dinastia Shang, possivelmente no século XIII a.C., na forma de inscrições divinatórias em ossos ou carapaças de animais.

Os historiadores chineses de períodos posteriores habituaram-se à noção de que uma dinastia sucedia a outra, mas sabe-se que a situação política na China primitiva era muito mais complexa. Alguns acadêmicos sugerem que os xias e os shangs talvez fossem entidades políticas que co-existiram, da mesma maneira que os zhous foram contemporâneos dos shangs.

Dinastia Zhou

No final do II milênio a.C., a Dinastia Zhou, inicialmente de caráter semi-feudal, emergiu no vale do rio Amarelo e terminou por invadir os shangs. Os zhous eram um povo que vivia a oeste dos shangs e seu chefe havia sido nomeado por estes últimos como "protetor ocidental". O chefe dos zhous, Rei Wu, com o apoio de seu regente e tio, o Duque de Zhou, derrotaram os shangs na batalha de Muye. Naquele período, o rei zhou invocou o conceito do "Mandato dos Céus" para legitimar o seu governo, uma idéia que influenciaria quase todas as dinastias subseqüentes. Os zhous, de início, instalaram sua capital a oeste numa região próxima à moderna Xian, perto do rio Amarelo, mas viriam a expandir-se para o vale do rio Yangtzé. Esta seria a primeira das várias migrações populacionais do norte para o sul na história da China.

Período das Primaveras e dos Outonos

No século VIII a.C., o poder político tornou-se descentralizado, durante o chamado Período das Primaveras e dos Outonos, cujo nome advém dos Anais das Primaveras e dos Outonos. Naquele período, chefes militares locais empregados pelos zhous começaram a agir com autonomia e a disputar a hegemonia. A situação agravou-se com a invasão de outros povos a partir de nordeste, como os qins (ou chins), o que forçou os zhous a mover sua capital a leste, para Luoyang. Isto marca a segunda grande fase da Dinastia Zhou: os zhous orientais. Em cada um das centenas de Estados que vieram a surgir (alguns meros vilarejos com um castelo), potentados locais detinham a maior parte do poder político e sua subserviência aos reis zhous era apenas nominal. Por exemplo, tais chefes locais passaram a envergar títulos reais. Este período viu surgir movimentos intelectuais e filosóficos influentes como o confucionismo, o taoísmo, o legalismo e o moísmo, parcialmente como reação às mudanças políticas da época.

Os Reinos Combatentes.

Período dos reinos combatentes

Após um processo de consolidação política, restavam, no final do século V a.C., sete Estados proeminentes. A fase durante a qual estas poucas entidades políticas combateram umas contra as outras é conhecida como o Período dos Reinos Combatentes. A figura de um rei zhou continuou a existir até 256 a.C., mas apenas como chefe nominal, sem poderes concretos. A fase final deste período começou durante o reinado de Ying Zheng, rei de Qin. Após lograr a unificação dos outros seis Estados e anexar outros territórios nos atuais Zhejiang, Fujian, Guangdong e Guangxi em 214 a.C., proclamou-se o primeiro Imperador (Qin Shi Huangdi).

Qin Shihuang, primeiro imperador da China.

Dinastia Qin: o início da China imperial

Os historiadores costumam denominar de China Imperial o período entre o início da Dinastia Qin (século III a.C.) e o fim da Dinastia Qing (no começo do século XX). Embora seu reinado sobre uma China unificada tenha durado apenas doze anos, o imperador qin logrou subjugar grande parte do que se constitui no cerne das terras hans chinesas e uni-las sob um governo altamente centralizado com sede em Xianyang (a atual Xian). A doutrina do legalismo, pela qual se orientava o imperador, enfatizava a observância estrita de um código legal e o poder absoluto do monarca. Tal filosofia, embora muito eficaz para expandir o império pela força, mostrou-se inservível para governar em tempo de paz. Os qins promoveram o silenciamento brutal da oposição política, cuja epítome foi o incidente conhecido como a queima de livros e o sepultamento de acadêmicos (vivos).

A Dinastia Qin é famosa por ter iniciado a Grande Muralha da China, que foi posteriormente ampliada e aperfeiçoada durante a Dinastia Ming. Incluem-se entre as demais contribuições dos qin a unificação do direito, da linguagem escrita e da moeda da China, bem-vindas após as tribulações dos períodos da Primavera e do Outono e dos Reinos Combatentes. Até mesmo algo tão prosaico como o comprimento dos eixos das carroças teve que ser uniformizado de modo a permitir um sistema comercial viável que abrangesse todo o império.

Dinastia Han: uma fase próspera

A Dinastia Han emergiu em 202 a.C., como a primeira a adotar a filosofia do confucionismo, que se tornou a base ideológica de todos os regimes chineses até o fim da China Imperial. Durante esta fase dinástica, a China logrou grandes avanços nas artes e nas ciências. O Imperador Wu consolidou e ampliou o império ao expulsar os xiongnus (que alguns identificam com os hunos) para as estepes do que é hoje a Mongólia Interior, tomando-lhes o território correspondente às atuais províncias de Gansu, Ningxia e Qinghai. Isto permitiu abrir as primeiras ligações comerciais entre a China e o Ocidente: a Rota da Seda.

Entretanto, as aquisições de terras pelas elites gradualmente causaram uma crise tributária. Em 9 d.C., o usurpador Wang Mang fundou a breve Dinastia Xin ("nova") e deu início a um amplo programa de reformas agrária e econômica. As famílias proprietárias de terras jamais apoiaram as reformas, que favoreciam os camponeses e a pequena nobreza, e a instabilidade causada por sua oposição levou ao caos e a rebeliões.

O Imperador Guangwu reinstituiu a Dinastia Han, sediada agora em Luoyang, próximo a Xian, com o apoio das famílias proprietárias e mercantis. Alguns denominam este período Dinastia Han Oriental. O poder dos hans declinou em meio a aquisições de terras, invasões e rixas entre clãs consortes (isto é, clãs a que pertenciam a consorte do imperador) e eunucos. A Rebelião do Turbante Amarelo, protagonizado pelos camponeses, estalou em 184 e resultou numa era de chefes guerreiros. No caos subseqüente, três Estados buscaram a preeminência durante o chamado Período dos Três Reinos.

Dinastia Jin

Embora os três grupos tenham sido temporariamente unificados em 278 pela Dinastia Jin, os grupos étnicos não-hans controlavam boa parte do país no início do século IV e provocaram migrações de hans em grande escala para a margem sul do YangTzé. Em 303, o povo di revoltou-se, capturou Chengdu e estabeleceu o Estado de Cheng Han. Os xiongnus, chefiados por Liu Yuan, rebelaram-se também e fundaram o Estado de Han Zhao. Seu sucessor, Liu Cong, capturou e executou os dois últimos imperadores jins ocidentais. O Período dos Dezesseis Reinos assistiu a uma pletora de breves dinastias não-chinesas que, a partir de 303, governaram o norte da China. Os grupos étnicos ali presentes incluíam os ancestrais dos turcos, mongóis e tibetanos. A maioria daqueles povos nômades, relativamente pouco numerosos, já havia sido achinesada muito antes de sua ascensão ao poder. Na verdade, alguns deles, em especial os chiangs e os xiongnus, já habitavam as regiões de fronteira no interior da Grande Muralha desde o final da Dinastia Han, com o consentimento desta.

Dinastia Sui: reunificação

A Dinastia Sui logrou reunificar o país em 581, após quase quatro séculos de fragmentação política na qual o norte e o sul se desenvolveram independentemente. Do mesmo modo que os soberanos qin haviam unificado a China após o Período dos Reinos Combatentes, os suis uniram o país e criaram diversas instituições que terminaram por ser adotadas por seus sucessores, os tangs. Da mesma forma que os qins, porém, os suis sobrecarregaram seus recursos e caíram.

Dinastia Tang: a volta da prosperidade

Em 18 de junho de 618, Gaozu tomou o poder e estabeleceu a Dinastia Tang. Iniciou-se então uma era de prosperidade e inovações nas artes e na tecnologia. O budismo, que se havia instalado gradualmente na China a partir do século I, tornou-se a religião predominante e foi adotada pela família imperial e pelo povo.

Os tangs, da mesma forma que os hans, mantiveram abertas as rotas comerciais para o Ocidente e para o sul; diversos comerciantes estrangeiros fixaram-se na China.

A partir de cerca de 860, a Dinastia Tang começou a declinar, devido a uma série de rebeliões internas e de revoltas de Estados clientes. Um chefe guerreiro, Huang Chao, capturou Guangzhou em 879 e executou a maioria dos seus 200.000 habitantes. Em 880, Luoyang caiu-lhe nas mãos e, em 881, Changan. O Imperador Xizong fugiu para Chengdu e Huang estabeleceu um governo que, embora posteriormente destruído por forças tangs, lançou o país num novo período de caos político.

Cinco dinastias e dez reinos

Ao interregno entre a Dinastia Tang e a Dinastia Sung, caracterizado pela fragmentação política, dá-se o nome de Período das Cinco Dinastias e dos Dez Reinos. Com duração de pouco mais de meio século, entre 907 e 960, esta fase histórica viu a China tornar-se uma pluralidade de estados. Cinco regimes sucederam-se rapidamente no controle do tradicional coração territorial do país, no norte, enquanto que dez regimes mais estáveis ocupavam porções do sul e do oeste da China.

Divisão política: os liaos, os sungs, os xias ocidentais, os jins

Mapa da Eurásia em cerca de 1200, anteriormente às invasões mongóis.

Mapa da Eurásia em cerca de 1200, anteriormente às invasões mongóis. Em 960, a Dinastia Sung (960-1279) logrou controlar a maior parte da China e escolheu Kaifeng para sua capital, dando início a um período de prosperidade econômica, enquanto que a Dinastia Liao dos khitans governava a Manchúria e a Mongólia. Em 1115, subiu ao poder a Dinastia Jin (1115-1234), dos jurchens[1], e, em dez anos, aniquilou a Dinastia Liao. Tomou a China setentrional e Kaifeng das mãos da Dinastia Sung, forçando-a a transferir sua capital para Hangzhou e a reconhecer os jins como suzeranos. A China encontrava-se então dividida entre a Dinastia Jin, ao norte, a Dinastia Sung Meridional, ao sul, e os xias ocidentais, a oeste. Os sungs meridionais passaram por um período de grande desenvolvimento tecnológico, possivelmente devido em parte à pressão militar que sofriam na sua fronteira setentrional.

Os mongóis e a Dinastia Yuan

O Império Jin foi derrotado pelos mongóis, que em seguida subjugaram os sungs meridionais ao cabo de uma guerra longa e cruenta, a primeira na qual as armas de fogo desempenharam um papel importante. Com isto, a China foi mais uma vez unificada, mas agora como parte de um vasto Império Mongol. Neste período, Marco Polo visitou a corte imperial em Pequim. Os mongóis dividiam-se então entre os que preferiam manter sua base nas estepes e aqueles que desejavam adotar os costumes dos chineses hans. Um destes era Cublai Cã, neto de Gêngis Cã e fundador da Dinastia Yuan, a primeira a governar toda a China a partir de Pequim.

Dinastia Ming: nova hegemonia dos hans

A China sob a Dinastia Ming (em 1580).

O forte sentimento popular hostil ao governo "estrangeiro" levou a rebeliões camponesas que terminaram por repelir os mongóis de volta às estepes e a instituir a Dinastia Ming em 1368.

Durante o governo mongol, a população havia sido reduzida em 40 por cento, para um total estimado em 60 milhões de pessoas. Dois séculos depois, a população dobrara de tamanho, o que deu causa a uma maior urbanização e à maior complexidade da divisão do trabalho. Surgiram pequenas indústrias, dedicadas à produção de papel, seda, algodão e porcelana, em especial em grandes centros urbanos como Pequim e Nanquim. Prevaleciam, porém, as pequenas cidades com mercados que comerciavam principalmente comida mas também alguns itens manufaturados, como alfinetes e azeite.

Apesar da xenofobia e da introspecção intelectual característica do neo-confucionismo, uma escola crescentemente popular, a China do início da Dinastia Ming não se isolara. O comércio exterior e outros contatos com o mundo externo, em especial com o Japão, cresceram bastante. Mercadores chineses exploraram todo o Oceano Índico e atingiram a África Oriental com as viagens de Zheng He.

Zhu Yuanzhang (ou Hongwu), fundador da Dinastia Ming, lançou as bases de um Estado menos interessado em comércio do que em extrair recursos do setor agrícola. Talvez devido ao passado camponês do imperador, o sistema econômico ming enfatizava a agricultura, ao contrário do que fizeram as Dinastias Sung e Mongol, cujas finanças se baseavam no comércio. As grandes propriedades rurais foram confiscadas pelo governo, divididas e arrendadas. Proibiu-se a escravidão privada, o que fez com que os camponeses com a posse da terra predominassem na agricultura, após a morte do Imperador Yongle. Tais políticas permitiram aliviar a pobreza causada pelos regimes anteriores.

A dinastia possuía um governo central forte e complexo que unificou o império. O papel do imperador passou a ser mais autocrático, embora Zhu Yuanzhang precisasse lançar mão dos chamados "Grandes Secretários" para auxiliá-lo a lidar com a enorme burocracia, a qual mais tarde causaria o declínio da dinastia, por impedir o governo de se adaptar às mudanças sociais.

O Imperador Yongle procurou ampliar a influência da China além de suas fronteiras, ao exigir que outros governantes lhe enviassem embaixadores para pagar tributo. Construiu-se uma grande marinha, inclusive navios de quatro mastros com deslocamento de 1.500 t. Criou-se um exército regular de um milhão de homens. As forças chinesas conquistaram parte do que é hoje o Vietnã, enquanto que a frota imperial navegava pelos mares da China e o Oceano Índico, chegando até a costa oriental da África. Os chineses estenderam sua influência até o Turquestão. Diversas nações asiáticas pagaram tributo ao imperador. Internamente, o Grande Canal foi ampliado, com impacto positivo sobre o comércio. Produziam-se mais de 100.000 t de ferro por ano. Imprimiam-se livros com o uso da tipografia. O palácio imperial da Cidade Proibida atingiu então ao seu atual esplendor. Enfim, o período ming parece ter sido um dos mais prósperos para a China. Também foi naquela época que o potencial do sul da China veio a ser totalmente explorado. O período ming testemunhou a última ampliação da Grande Muralha da China.

Dinastia Qing

A Dinastia Qing (1644-1911) foi fundada após a derrota dos mings, a última dinastia han chinesa, pelas mãos dos manchus. Estes, anteriormente conhecidos como jurchens, invadiram a China a partir do norte no final do século XVII. Embora os manchus fossem conquistadores estrangeiros, adotaram rapidamente as tradicionais regras de governo confucianas e terminaram por governar na mesma linha das dinastias nativas anteriores.

Os manchus obrigaram os hans a adotar o seu estilo de penteado e de vestimenta, sob pena de morte.

O Imperador Kangxi ordenou a criação do mais completo dicionário de caracteres chineses até então. Durante o reinado do Imperador Qianlong, compilou-se um catálogo das obras mais importantes sobre cultura chinesa.

Para evitar uma assimilação completa pela sociedade chinesa, os manchus estabeleceram um sistema de "oito estandartes" (ou "bandeiras"), divisões administrativas - oriundas de tradições militares manchus - nas quais as famílias manchus se distribuíam. Os manchus na China empregavam a sua própria língua, mantinham suas tradições, como o tiro com arco e o hipismo, e detinham privilégios econômicos e legais nas cidades chinesas.

Ao longo do meio século seguinte, os manchus consolidaram o seu controle sobre o território antes pertencente aos mings e ampliaram sua esfera de influência para incluir Xinjiang, o Tibete e a Mongólia.

O século XIX testemunhou o enfraquecimento do governo qing, em meio a grandes conflitos sociais, estagnação econômica e influência e ingerência ocidentais. O interesse britânico em continuar o comércio de ópio com a China colidiu com éditos imperiais que baniam aquela droga viciante, o que levou à Primeira Guerra do Ópio, em 1840. O Reino Unido e outras potências ocidentais, inclusive os Estados Unidos, ocuparam "concessões" à força e ganharam privilégios comerciais. Hong Kong foi cedida aos britânicos em 1842 pelo Tratado de Nanquim. Também ocorreram naquele século a Rebelião Taiping (1851-1864) e o Levante dos Boxers (1899-1901). Em muitos aspectos, as rebeliões e os tratados que os qings se viram forçados a assinar com potências imperialistas são sintomáticos da incapacidade do governo chinês em reagir adequadamente aos desafios que enfrentava a China no século XIX.

O declínio da monarquia

As duas Guerras do Ópio e o tráfico daquela droga foram custosos para a Dinastia Qing e o povo chinês. O tesouro imperial quebrou duas vezes, por conta do pagamento de indenizações devidas às guerras e à grande evasão de prata causada pelo tráfico de ópio. A China sofreu duas fomes extremas vinte anos após cada uma das Guerras do Ópio nos anos 1860 e 1880, quando a Dinastia Qing se mostrou incapaz de acudir a população. Tais eventos tiveram um profundo impacto ao desafiar a hegemonia de que os chineses gozavam na Ásia há séculos e mergulharam o país no caos.

Uma vasta revolta, a Rebelião Taiping, fez com que cerca de um-terço do país passasse ao controle de um movimento religioso pseudo-cristão chefiado pelo "Rei Celestial" Hong Xiuquan. Somente ao cabo de catorze anos é que as forças qings lograram destruir o movimento, em 1864. Estima-se que a rebelião teria causado entre vinte e cinqüenta milhões de mortos.

Os líderes qing suspeitavam da modernidade e dos avanços sociais e tecnológicos, que viam como ameaças ao seu controle absoluto sobre a China. Por exemplo, a pólvora, que havia sido largamente empregada pelos exércitos das Dinastias Sung e Ming, fora proibida pelos qings ao assumirem o controle do país. Por este e outros motivos, a dinastia encontrava-se despreparada para lidar com as invasões ocidentais. As potências ocidentais intervieram militarmente para reprimir o caos doméstico, como nos casos da Rebelião Taiping e do Levante dos Boxers.

Nos anos 1860, a Dinastia Qing logrou sufocar revoltas, com enorme custo e perda de vidas. Isto minou a credibilidade do regime qing e contribuiu para o surgimento de senhores da guerra locais. O Imperador Guangxu procurou lidar com a necessidade de modernizar o país por meio do Movimento de Auto-Fortalecimento. Entretanto, a partir de 1898, a Imperatriz regente Cixi manteve Guangxu preso sob a alegação de "deficiência mental", após um golpe militar por ela orquestrado com o apoio da facção conservadora, contrária às reformas. Guangxu faleceu um dia antes da imperatriz regente (segundo alguns, por ela envenenado). Os "novos exércitos" qings (treinados e equipados conforme o modelo ocidental) foram fragorosamente derrotados na Guerra Sino-Francesa (1883-1885) e na Guerra Sino-Japonesa (1894-1895).

No início do século XX, o Levante dos Boxers, um movimento conservador anti-imperialista que pretendia fazer o país regressar a um estilo de vida tradicional, ameaçou o norte da China. A imperatriz regente, provavelmente com o fito de garantir o seu controle sobre o governo, apoiou os boxers quando estes avançaram sobre Pequim. Em reação, a chamada Aliança dos Oito Estados invadiu a China. Composta de tropas britânicas, japonesas, russas, italianas, alemãs, francesas, norte-americanas e austro-húngaras, a aliança derrotou os boxers e exigiu mais concessões do governo qing.

A República da China

Frustrados com a resistência da corte qing em reformar o país e a fraqueza da China, jovens funcionários, oficiais militares e estudantes - inspirados nas idéias revolucionárias de Sun Yat-sen - começaram a defender a derrubada da Dinastia Qing e a proclamação da república. Um levante militar, conhecido como Levante Wuchang, iniciou-se em 10 de outubro de 1911 em Wuhan, e levou à formação de um governo provisório da República da China em Nanquim, em 12 de março de 1912. Sun Yat-sen foi o primeiro a assumir a presidência, mas viu-se forçado a entregar o poder a Yuan Shikai, que comandara o Novo Exército (tropas chinesas treinadas e equipadas à maneira ocidental) e fora primeiro-ministro durante a era qing, como parte do acordo para a abdicação do último monarca da dinastia. Nos anos seguintes, Shikai aboliu as assembléias nacional e Provinciais e declarou-se imperador em 1915. Suas ambições imperiais encontraram forte oposição por parte de seus subordinados, de modo que terminou por abdicar, morrendo em 1916 e deixando um vácuo de poder na China. Com o governo republicano em frangalhos, o país passou a ser administrado por coligações variáveis de chefes militares provinciais.

Um evento pouco notado, ocorrido em 1919 - o Movimento do Quatro de Maio -, haveria de ter repercussões a longo prazo para o restante da história da China no século XX. O movimento teve início como uma resposta ao que teria sido um insulto imposto à China pelo Tratado de Versalhes, que encerrara a Primeira Guerra Mundial, mas tornou-se um movimento de protesto contra a situação interna do país. Entre os intelectuais chineses, a adoção de idéias mais radicais seguiu-se ao descrédito da filosofia liberal ocidental, o que resultaria no conflito irreconciliável entre a esquerda e a direita na China que dominaria a história do país pelo restante do século.

Nos anos 1920, Sun Yat-sen estabeleceu uma base revolucionária no sul da China e lançou-se à unificação de seu fragmentado país. Com auxílio soviético, ele aliou-se ao Partido Comunista da China (PCC). Após a sua morte em 1925, um de seus protegidos, Chiang Kai-shek, assumiu o controle do Kuomintang (Partido Nacionalista, ou KMT) e logrou reunir sob seu governo a maior parte do sul e do centro da China numa campanha militar conhecida como a Expedição do Norte. Após derrotar os chefes guerreiros daquelas regiões, Chiang obteve a fidelidade nominal dos líderes do norte. Em 1927, voltou-se contra o PCC e expulsou os exércitos comunistas e seus chefes de suas bases no sul e no leste da China. Em 1934, as tropas do PCC empreenderam a Longa Marcha, através da região mais inóspita da China a noroeste, onde estabeleceram uma base guerrilheira em Yan'an, na província de Shanxi.

Durante a Longa Marcha, os comunistas reorganizaram-se sob um novo chefe, Mao Tse-tung. O conflito entre o KMT e o PCC continuou, aberta ou clandestinamente, ao longo dos catorze anos da invasão japonesa, apesar da aliança nominal entre ambos os partidos para opor-se aos japoneses em 1937. A guerra civil chinesa continuou após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945. Em 1949, o PCC já ocupava a maior parte do país.

Chiang Kai-shek refugiou-se, com o resto de seu governo, em Taiwan, onde declarou Taipé a capital provisória da República da China e afirmou seu propósito de reconquistar a China continental.

Civilização maia

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Ir para: navegação, pesquisa

Nota: Se foi redirecionado para esta página e não é a que procura, consulte: Maia (desambiguação).

Este artigo ou secção contém uma lista de fontes, mas estas não são citadas no corpo do texto (desde Janeiro de 2009)

Este artigo ou secção contém uma lista de fontes, mas estas não são citadas no corpo do texto (desde Janeiro de 2009)Você pode melhorar este artigo introduzindo notas de rodapé citando as fontes, inserindo-as no corpo do texto quando necessário.

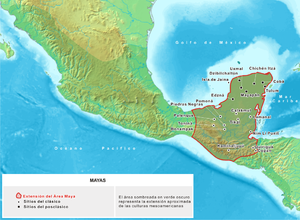

Mapa histórico dos territórios habitados por povos de língua maia.

Mapa histórico dos territórios habitados por povos de língua maia. A civilização maia foi uma cultura mesoamericana pré-colombiana, com uma rica história de 3000 anos. Contrariando a crença popular, o povo maia nunca "desapareceu", pois milhões ainda vivem na mesma região e muitos deles ainda falam alguns dialetos da língua original. Este artigo discorre principalmente sobre a civilização maia antes da conquista espanhola.

Índice [esconder]

1 Origem

2 Arte

3 Arquitetura

4 Desenho urbano

4.1 Materiais de construção

4.2 Processo de construção

4.3 Construções notáveis

4.3.1 Plataformas cerimoniais

4.3.2 Palácios

4.3.3 Grupos E

4.3.4 Pirâmides e templos

4.3.5 Observatórios astronômicos

4.3.6 Campos de jogo de bola

5 Sistema de escrita

5.1 Livros maias

6 Matemática

7 Religião

8 Decadência da civilização maia

9 A conquista pelo império espanhol

9.1 Panorama das descobertas

9.2 Primeiro contato

10 Redescoberta dos maias

11 Lista de sítios maias

11.1 Sítios mais importantes

11.2 Outros sítios importantes

12 Referências

13 Ligações externas

[editar] Origem

Estela de Copán segundo gravura de Frederick Catherwood, 1839.

Estela de Copán segundo gravura de Frederick Catherwood, 1839. As evidências arqueológicas mostram que os maias começaram a edificar sua arquitetura cerimonial há 3000 anos. Entre os estudiosos, há um certo desacordo sobre os limites e diferenças entre a civilização maia e a cultura mesoamericana pré-clássica vizinha dos olmecas. Os olmecas e os maias antigos parecem ter-se influenciado mutuamente.

Os monumentos mais antigos consistem em simples montículos remanescentes de tumbas, precursoras das pirâmides erguidas mais tarde.

Eventualmente, a cultura olmeca ter-se-ia desvanecido depois de dispersar a sua influência na península de Iucatã, na Guatemala e em outras regiões.

Os maias construíram as famosas cidades de Tikal, Palenque, Copán e Calakmul, e também Dos Pilas, Uaxactún, Altún Ha, e muitos outros centros habitacionais na área. Jamais chegaram a desenvolver um império embora algumas cidades-estado independentes tenham formado ligas temporárias, associações e mesmo rápidos períodos de suserania. Os monumentos mais notáveis são as pirâmides que construíram em seus centros religiosos, junto aos palácios de seus governantes. Outros restos arqueológicos muito importantes são as chamadas estelas (os maias as chamam de tetún, ou "três pedras"), monolitos de proporções consideráveis que descrevem os governantes da época, sua genealogia, seus feitos de guerra e outros grandes eventos, gravados em caracteres hieroglíficos.

Os maias tinham economia preponderantemente agrícola embora praticassem ativamente o comércio em toda a Mesoamérica e possivelmente para além desta. Entre os principais produtos do comércio estavam o jade, o cacau, o sal e a obsidiana.

[editar] Arte

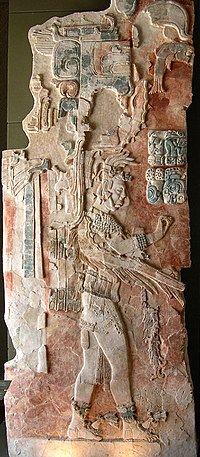

Relevo em estuque no museu de Palenque

Relevo em estuque no museu de Palenque Muitos consideram a arte maia da Era Clássica (200 a 900 d.C.) como a mais sofisticada e bela do Novo Mundo antigo. Os entalhes e relevos em estuque de Palenque e a estatuária de Copán são especialmente refinados, mostrando uma graça e observação precisa da forma humana, que recordaram aos primeiros arqueólogos da civilização do Velho Mundo, daí o nome dado à era.

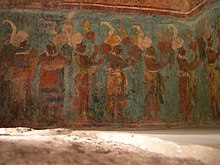

Mural com afresco em Bonampak

Mural com afresco em Bonampak Somente existem fragmentos da pintura avançada dos maias clássicos, a maioria sobrevivente em artefatos funerários e outras cerâmicas. Também existe uma construção em Bonampak que tem murais antigos e que, afortunadamente, sobreviveram a um acidente desconhecido até hoje.

Com as decifrações da escrita maia se descobriu que essa civilização foi uma das poucas nas quais os artistas escreviam seu nome em seus trabalhos.

[editar] Arquitetura

A arquitetura maia abarca vários milênios; ainda assim, mais dramática e facilmente reconhecíveis como maias são as fantásticas pirâmides escalonadas do final do período pré-clássico em diante. Durante este período da cultura maia, os centros de poder religioso, comercial e burocrático cresceram para se tornarem incríveis cidades como Chichén Itzá, Tikal e Uxmal. Devido às suas muitas semelhanças assim como diferenças estilísticas, os restos da arquitetura maia são uma chave importante para o entendimento da evolução de sua antiga civilização.

[editar] Desenho urbano

Ainda que as cidades maias estivessem dispersas na diversidade da geografia da Mesoamérica, o efeito do planejamento parecia ser mínimo; suas cidades foram construídas de uma maneira um pouco descuidada, como ditava a topografia e declive particular. A arquitetura maia tendia a integrar um alto grau de características naturais. Por exemplo, algumas cidades existentes nas planícies de pedra calcária no norte do Iucatã se converteram em municipalidades muito extensas enquanto que outras, construídas nas colinas das margens do rio Usumacinta, utilizaram os declives e montes naturais de sua topografia para elevar suas torres e templos a alturas impressionantes. Ainda assim prevalece algum sentido de ordem, como é requerido por qualquer grande cidade.

Cenote Sagrado de Chichén Itzá

Cenote Sagrado de Chichén Itzá No começo da construção em grande escala, geralmente se estabelecia um alinhamento com as direções cardinais e, dependendo do declive e das disponibilidades de recursos naturais como água fresca (poços ou cenotes), a cidade crescia conectando grandes praças com as numerosas plataformas que formavam os fundamentos de quase todos os edifícios maias, por meio de calçadas chamadas sacbeob (singular sacbe).

Maquete da acrópole de San Andrés.

Maquete da acrópole de San Andrés. No coração das cidades maias existiam grandes praças rodeadas por edifícios governamentais e religiosos, como a acrópole real, grandes templos de pirâmides e ocasionalmente campos de jogo de bola. Imediatamente para fora destes centros rituais estavam as estruturas das pessoas menos nobres, templos menores e santuários individuais. Entretanto, quanto menos sagrada e importante era a estrutura, maior era o grau de privacidade. Uma vez estabelecidas, as estruturas não eram desviadas de suas funções nem outras eram construídas, mas as existentes eram freqüentemente reconstruídas ou remodeladas.

As grandes cidades maias pareciam tomar uma identidade quase aleatória, que contrasta profundamente com outras cidades da Mesoamérica como Teotihuacán em sua construção rígida e quadriculada.

Ainda que a cidade se dispusesse no terreno na forma em que a natureza ditara, se punha cuidadosa atenção à orientação dos templos e observatórios para que fossem construídos de acordo com a interpretação maia das órbitas das estrelas. Afora os centros urbanos constantemente em evolução, existiam os lugares menos permanentes e mais modestos do povo comum.

O desenho urbano maia pode descrever-se singelamente como a divisão do espaço em grandes monumentos e calçadas. Neste caso, as praças públicas ao ar livre eram os lugares de reunião para as pessoas. Por esta razão, o enfoque no desenho urbano tornava o espaço interior das construções completamente secundário. Somente no período pós-clássico tardio, as grandes cidades maias se converteram em fortalezas que já não possuíam, a maioria das vezes, as grandes e numerosas praças do período clássico.

[editar] Materiais de construção

Pirâmides de Comalcalco

Pirâmides de Comalcalco

Tijolo de Comalcalco

Tijolo de Comalcalco Um aspecto surpreendente das grandes estruturas maias é a carência de muitas das tecnologias avançadas que poderiam parecer necessárias a tais construções. Não há notícia do uso de ferramentas de metal, polias ou veículos com rodas. A construção maia requeria um elemento com abundância, muita força humana, embora contasse com abundância dos materiais restantes, facilmente disponíveis.

Toda a pedra usada nas construções maias parece ter sido extraída de pedreiras locais; com maior freqüência era usada pedra calcária, que, ainda que extraída e exposta, permanecia adequada para ser trabalhada e polida com ferramentas de pedra, só endurecendo muito tempo depois.

Além do uso estrutural de pedra calcária, esta era usada em argamassas feitas do calcário queimado e moído, com propriedades muito semelhantes às do atual cimento, geralmente usada para revestimentos, tetos e acabamentos e para unir as pedras apesar de, com o passar do tempo e da melhoria do acabamento das pedras, reduzirem esta última técnica, já que as pedras passaram a se encaixar quase perfeitamente. Ainda assim o uso da argamassa permaneceu crucial em alguns tetos de postes e vergas sobre portas e janelas (dintel).

Quando se tratava das casas comuns, os materiais mais usados eram as estruturas de madeira, adobe nas paredes e cobertura de palha, embora tenham sido descobertas casas comuns feitas de pedra calcária, senão total mas parcialmente. Embora não muito comum, na cidade de Comalcalco, foram encontrados ladrilhos de barro cozido, possivelmente solução encontrada para o acabamento em virtude da falta de depósitos substanciais de boa pedra.

[editar] Processo de construção

Ruínas de Palenque.

Ruínas de Palenque. Todas as evidências parecem sugerir que a maioria dos edifícios foi construída sobre plataformas aterradas cuja altura variava de menos de um metro, no caso de terraços e estruturas menores, a até quarenta e cinco metros, no caso de grandes templos e pirâmides. Uma trama inclinada de pedras partia das plataformas em pelo menos um dos lados, contribuindo para a aparência bi-simétrica comum à arquitetura maia. Dependendo das tendências estilísticas que prevaleciam na área e época, estas plataformas eram construídas de um corte e um aterro de entulhos densamente compactado. Como no caso de muitas outras estruturas, os relevos maias que os adornavam, quase sempre se relacionavam com o propósito da estrutura a que se destinavam. Depois de terminadas, as grandes residências e os templos eram construídos sobre as plataformas. Em tais construções, sempre erguidas sobre tais plataformas, é evidente o privilégio dado ao aspecto estético exterior em contra-ponto à pouca atenção à utilidade e funcionalidade do interior.

Imagem 3D do grupo de templos de Palenque ao qual se integra o Templo da Cruz.

Imagem 3D do grupo de templos de Palenque ao qual se integra o Templo da Cruz. Parece haver um certo aspecto repetitivo quanto aos vãos das construções nos quais os arcos (como curvas) são raros, mas freqüentemente retos, angulados ou imbricados, tentando mais reproduzir a aparência de uma cabana maia, do que efetivamente incrementar o espaço interior. Como eram necessárias grossas paredes para sustentar o teto, alguns edifícios das épocas mais posteriores utilizaram arcos repetidos ou uma abóbada arqueada para construir o que os maias denominavam pinbal, ou saunas, como a do Templo da Cruz em Palenque. Ainda que completadas as estruturas, a elas iam-se anexando extensos trabalhos de relevo ou pelo menos reboco para aplainar quaisquer imperfeições. Muitas vezes sob tais rebocos foram encontrados outros trabalhos de entalhes e dintéis e até mesmo pedras de fachadas. Comumente a decoração com faixas de relevos era feita em redor de toda a estrutura, provendo uma grande variedade de obras de arte relativas aos habitantes ou ao propósito do edifício. Nos interiores, e notadamente em certo período, foi comum o uso de revestimentos em reboco primorosamente pintados com cenas do uso cotidiano ou cerimonial.

Há sugestão de que as reconstruções e remodelações ocorriam em virtude do encerramento de um ciclo completo do calendário maia de conta larga, de 52 anos. Atualmente, pensa-se que as reconstruções eram mais instigadas por razões políticas do que pelo encerramento do ciclo do calendário, já que teria havido coincidência com a data da assunção de novos governantes. Não obstante, o processo de reconstrução em cima de estruturas velhas é uma prática comum. Notavelmente, a acrópole de Tikal, parece ser a síntese de um total de 1500 anos de modificações arquitetônicas.

[editar] Construções notáveis

Ruínas de construções maias no México

Ruínas de construções maias no México [editar] Plataformas cerimoniais

Estas eram comumente plataformas de pedra calcária com muros de menos de quatro metros de altura onde se realizavam cerimônias públicas e ritos religiosos. Construídas nas grandes plataformas, eram ao menos realçadas com figuras talhadas em pedra e às vezes tzompantli ou uma estaca usada para exibir as cabeças das vítimas geralmente os derrotados nos jogos de bola mesoamericanos.

[editar] Palácios

Palácio de Palenque

Palácio de Palenque Grandes e geralmente muito decorados, os palácios geralmente ficavam próximos do centro das cidades e hospedavam a elite da população. Qualquer palácio real grande ou ao menos que tivesse várias câmaras ou erguido em vários níveis, tem sido chamado de acrópole. Tais construções consistiam de várias pequenas câmaras ou pelo menos um pátio interno, parecendo propositadas a servirem de residência a uma pessoa ou pequeno grupo familiar decorada como tal.

Os arqueólogos parecem estar de acordo em que muitos palácios são também o lugar de muitas tumbas mortuárias. Em Copán, debaixo de 400 anos de remodelações posteriores, se descobriu a tumba de um de seus antigos governantes e a acrópole de Tikal parece ter sido o lugar de vários sepultamentos do final do período pré-clássico e início do clássico.

Existe, no entanto, alguns arqueólogos que afirmam serem os palácios locais não muito prováveis para a morada da elite governante, uma vez que tais moradas mostram-se demasiadamente infestadas de morcegos e um tanto quanto desconfortáveis; sugerindo - assim - ser um espécie de mosteiro ou quartéis para as comunidades sacerdotais. Nessa linha de pensamento, contudo, caímos em uma outra rua sem saída: não existem comprovações da existência de ordens eclesiásticas ou monásticas nos tempos clássicos. Concluir, portanto, que fossem moradas das classes governamentais - neste contexto - é a solução mais viável; o que não impede a existência de diversas teorias sobre a origem e a função de tais palácios.

[editar] Grupos E

Os estudiosos têm denominado de "Grupo E" à freqüentemente encontrada formação de três pequenas construções, sempre situadas a oeste das cidades, tratando-se de um intrigante mistério a sua recorrência.

Estas construções sempre incluem pelo menos uma pequena pirâmide-templo a oeste da praça principal que tem sido aceita como observatório devido ao seu preciso posicionamento em relação ao Sol, quando observado da pirâmide principal nos solstícios e equinócios. Outras teses sugerem que sua localização reproduz ou pelo menos se relaciona com a história da criação do universo segundo a mitologia maia, posto que vários de seus adornos a ela, freqüentemente, se referem.

[editar] Pirâmides e templos

Palenque - Templo das Inscrições

Palenque - Templo das Inscrições Com freqüência os templos religiosos mais importantes se encontravam em cima das pirâmides maias, supostamente por ser o lugar mais perto do céu. Embora recentes descobertas apontem para o uso extensivo de pirâmides como tumbas, os templos raramente parecem ter contido sepulturas. A falta de câmaras funerárias indica que o propósito de tais pirâmides não é servir como tumbas e se as encerram isto é incidental.

Pelas íngremes escadarias, se permitia aos sacerdotes e oficiantes o acesso ao cume da pirâmide onde havia três pequenas câmaras com propósitos rituais. Os templos sobre as pirâmides, a mais de 70 metros de altura, como em El Mirador, de onde se descortinava o horizonte ao longe, constituíram estruturas impressionantes e espetaculares, ricamente decoradas. Comumente possuíam uma crista sobre o teto, ou um grande muro que, teorizam, poderia ter servido para a escrita de sinais rituais para serem vistos por todos.

Como eram ocasionalmente as únicas estruturas que excediam a altura da selva, as cristas sobre os templos eram minuciosamente talhadas com representações dos governantes que se podiam ver de grandes distâncias. Debaixo dos orgulhosos templos estavam as pirâmides que eram, em última instância, uma série de plataformas divididas por escadarias empinadas que davam acesso ao templo.

[editar] Observatórios astronômicos

Kukulkán é o nome maia de Quetzalcóatl, aqui desenhado a partir de um baixo-relevo de Yaxchilan.

Kukulkán é o nome maia de Quetzalcóatl, aqui desenhado a partir de um baixo-relevo de Yaxchilan. Os maias foram excepcionais astrônomos e mapearam as fases e cursos de diversos corpos celestes, especialmente da Lua e de Vênus.

Muitos de seus templos tinham janelas e miras demarcatórias (e provavelmente outros aparatos) para acompanhar e medir o progresso das rotas dos objetos observados. Templos arredondados, quase sempre relacionados com Kukulcán, são talvez os mais descritos como observatórios pelos mais modernos guias turísticos de ruínas, mas não há evidências que o seu uso tinha exclusivamente esta finalidade.

Em vários templos sobre pirâmides foram encontradas marcações de miras que indicam que observações astronômicas também foram feitas dali.

Grande estádio em Chichen Itza

Grande estádio em Chichen Itza [editar] Campos de jogo de bola

Ver artigo principal: Jogo de bola mesoamericano

Ver artigo principal: Jogo de bola mesoamericano Um aspecto do estilo de vida mesoamericano é o seu jogo de bola ritual e seus campos ou estádios, que foram construídos por todo o império maia em grande escala.

Estes estádios normalmente situavam-se nos centros das cidades. Tratava-se de espaços amplos entre duas laterais de plataformas ou rampas escalonadas paralelas, em forma de "I" maiúsculo direcionado para uma plataforma cerimonial ou templo menor. Tais campos foram encontrados na maioria das cidades maias, exceto nas menores.

[editar] Sistema de escrita

Logograma OC, dia 10 do ciclo Tzolkin.

Logograma OC, dia 10 do ciclo Tzolkin. O sistema de escrita maia (geralmente chamada hieroglífica por uma vaga semelhança com a escrita do antigo Egito, com o qual não se relaciona) era uma combinação de símbolos fonéticos e ideogramas. É o único sistema de escrita do novo mundo pré-colombiano que podia representar completamente o idioma falado no mesmo grau de eficiência que o idioma escrito no velho mundo.

As decifrações da escrita maia têm sido um longo e trabalhoso processo. Algumas partes foram decifradas no final do século XIX e início do século XX (em sua maioria, partes relacionadas com números, calendário e astronomia), mas os maiores avanços se fizeram nas décadas de 1960 e 1970 e se aceleraram daí em diante de maneira que atualmente a maioria dos textos maias podem ser lidos quase completamente em seus idiomas originais. Lamentavelmente, os sacerdotes espanhóis, em sua luta pela conversão religiosa, ordenaram a queima de todos os códices maias logo após a conquista.

Assim, a maioria das inscrições que sobreviveram são as que foram gravadas em pedra e isto porque a grande maioria estava situada em cidades já abandonadas quando os espanhóis chegaram.

Página do chamado códice de Madrid.

Página do chamado códice de Madrid. Os livros maias, normalmente tinham páginas semelhantes a um cartão, feitas de um tecido sobre o qual aplicavam uma película de cal branca sobre a qual eram pintados os caracteres e desenhadas ilustrações. Os cartões ou páginas eram atadas entre si pelas laterais de maneira a formar uma longa fita que era dobrada em zigue-zague para guardar e desdobrada para a leitura.

Atualmente restam apenas três destes livros e algumas outras páginas de um quarto, de todas as grandes bibliotecas então existentes. Freqüentemente são encontrados, nas escavações arqueológicas, torrões retangulares de gesso que parecem ser restos do que fora um livro depois da decomposição do material orgânico.

Relativamente aos poucos escritos maias existentes, Michael D. Coe, um proeminente arqueólogo da Universidade de Yale disse: "Nosso conhecimento do pensamento maia antigo representa só uma minúscula fração do panorama completo, pois dos milhares de livros nos quais toda a extensão dos seus rituais e conhecimentos foram registrados, só quatro sobreviveram até os tempos modernos (como se toda a posteridade soubesse de nós, baseados apenas em três livros de orações e "El Progreso del Peregrino)."[1]

Livros maias

Chilam Balam

Popol Vuh, (que significa livro da reunião ou comunidade, considerado a Biblia maia)

Rabinal Achí

Anais dos Caqchiqueles

Códices maias

[editar] Matemática

Grafia dos números maias

Os maias (ou seus predecessores olmecas) desenvolveram independentemente o conceito de zero (de fato, parece que estiveram usando o conceito muitos séculos antes do velho mundo), e usavam um sistema de numeração de base 20.

As inscrições nos mostram, em certas ocasiões, que trabalhavam com somas de até centena de milhões. Produziram observações astronômicas extremamente precisas; seus diagramas dos movimentos da Lua e dos planetas se não são iguais, são superiores aos de qualquer outra civilização que tenha trabalhado sem instrumentos óticos. Ao encontro desta civilização com os conquistadores espanhóis, o sistema de calendários dos maias já era estável e preciso, notavelmente superior ao calendário gregoriano, muitas vezes reformado depois disto.

Religião

Pouco se sabe a respeito das tradições religiosas dos maias, a religião ainda não é completamente entendida por estudiosos. Assim como os astecas e os incas, os maias acreditavam na contagem cíclica natural do tempo. Os rituais e cerimônias eram associados a ciclos terrestres e celestiais que eram observados e registrados em calendários separados. Os padres maias tinham a tarefa de interpretar esses ciclos e fazer um panorama profético sobre o futuro ou passado com base no número de relações de todos os calendários. A purificação incluia jejum, abstenção sexual e confissão. A purificação era normalmente praticada antes de grandes eventos religiosos. Os maias acreditavam na existência de três planos principais no cosmo: a Terra, o céu e o submundo.

Os maias praticavam a sacrificação de humanos e animais como forma de renovar ou estabelecer relações com o mundo dos deuses. Esses rituais obedeciam diversas regras. Normalmente, eram sacrificados pequenos animais, como perus e codornas, mas nas ocasiões muito exepcionais (tais como adesão ao trono, falecimento do monarca, enterro de algum membro da família real ou períodos de seca) aconteciam sacrificíos de humanos. Acredita-se que crianças eram muitas vezes oferecidas como vítimas sacrificiais porque os maias acreditavam que essas eram mais puras.

Os deuses maias não eram entidades separadas como os deuses gregos. Também não existia a separação entre o bem e do mal e nem a adoração de somente um deus regular, mas sim a adoração de vários deuses conforme a época e situação que melhor se aplicava para aquele deus.

Decadência da civilização maia

Nos séculos VIII e IX a cultura maia clássica entrou em decadência, abandonando a maioria das grandes cidades e as terras baixas centrais. A guerra, o esgotamento das terras agrícolas e a seca, ou ainda a combinação destes fatores são freqüentemente sugeridos como os motivos da decadência.

Existem evidências de uma era final em que a violência se expandia: cidades amplas e abertas foram então fortemente guarnecidas por muradas, às vezes visivelmente construídas às pressas. Teoriza-se também com revoltas sociais em que classes campesinas acabaram se revoltando contra a elite urbana nas terras baixas centrais.

Os estados maias pós-clássicos também continuaram prosperando nos altiplanos do sul. Um dos reinos maias desta área, Quiché, é o responsável pelo mais amplo e famoso trabalho de historiografia e mitologia maias, o "Popol Vuh".

A conquista pelo império espanhol

Mapa da colonização das américas pela Espanha

Mapa da colonização das américas pela Espanha Os territórios maias foram absorvidos durante o processo de expansão do império asteca por volta do século XV.

Por fim, no ano de 1519, Hernán Cortez inicia a conquista do território asteca, incluindo as regiões anteriormente pertencentes aos maias.

Algumas cidades ofereceram uma grande e feroz resistência; a última cidade estado não foi subjugada pelos espanhóis senão em 1697.

Panorama das descobertas

As tropas de Fernando Cortez derrotaram o exército asteca na Batalha de Otumba (1520).